成人專注力下降的幾種原因,幫你整理4大專業門診的建議(身心科/復健科/睡眠醫學等)

不知道自己為何莫名其妙專注力越來越下降? 又在尋找幫助自己專注力提升的安全方法? 本文從 生理、心理、生活習慣、睡眠等角度,提供給你專業的建議以及參考。 你可以判斷自己專注力下降的原因,並且透過冥想幫助自己恢復專注,工作與生活效率提升,而不會出錯或是脾氣失去控制。

現代社會環境容易導致專注力缺失

「工作效率低怎麼辦?」、「上班總是分心?」這些困擾,其實比我們以為的更普遍。

本文將針對成人專注力的角度,從諮商師、睡眠醫學、生理學等不同的角度,與你分享專注力缺失的背後原因,以及我們可以如何應對?

文章目錄

你是在什麼樣的場景下感受到注意力不集中呢?

.png?width=1920&height=1080&name=%E5%B0%88%E6%B3%A8%E5%8A%9B%20(1).png)

- 開會時難以專注,即使認真聆聽大腦卻無法吸收

- 想放鬆 5 分鐘滑短影音,結果回過神來半小時已過去。

- 以前能輕鬆吸收的知識,如今需要更費力才能理解。

從微軟的一份2000人研究中發現,現代人的平均專注時間已下降至 8 秒,比 20 年前的 12 秒還短。

外在環境讓我們需要重新學習掌握專注力

這其實並不是單純你的「自制力差」,而是環境的變化:

- 短影音與演算法:會快速掌握你的興趣與吸引你的注意

- 快速傳遞的資訊:LINE訊息、各式的廣告媒體

- 多元的壓力源:職場、財務、人際的壓力交織在一起

所以,如果你覺得自己越來越難專心,別擔心,你並不孤單。

而我們也正因為如此,在這個快速變化的時代中,重新學習現代人的「專注法」!

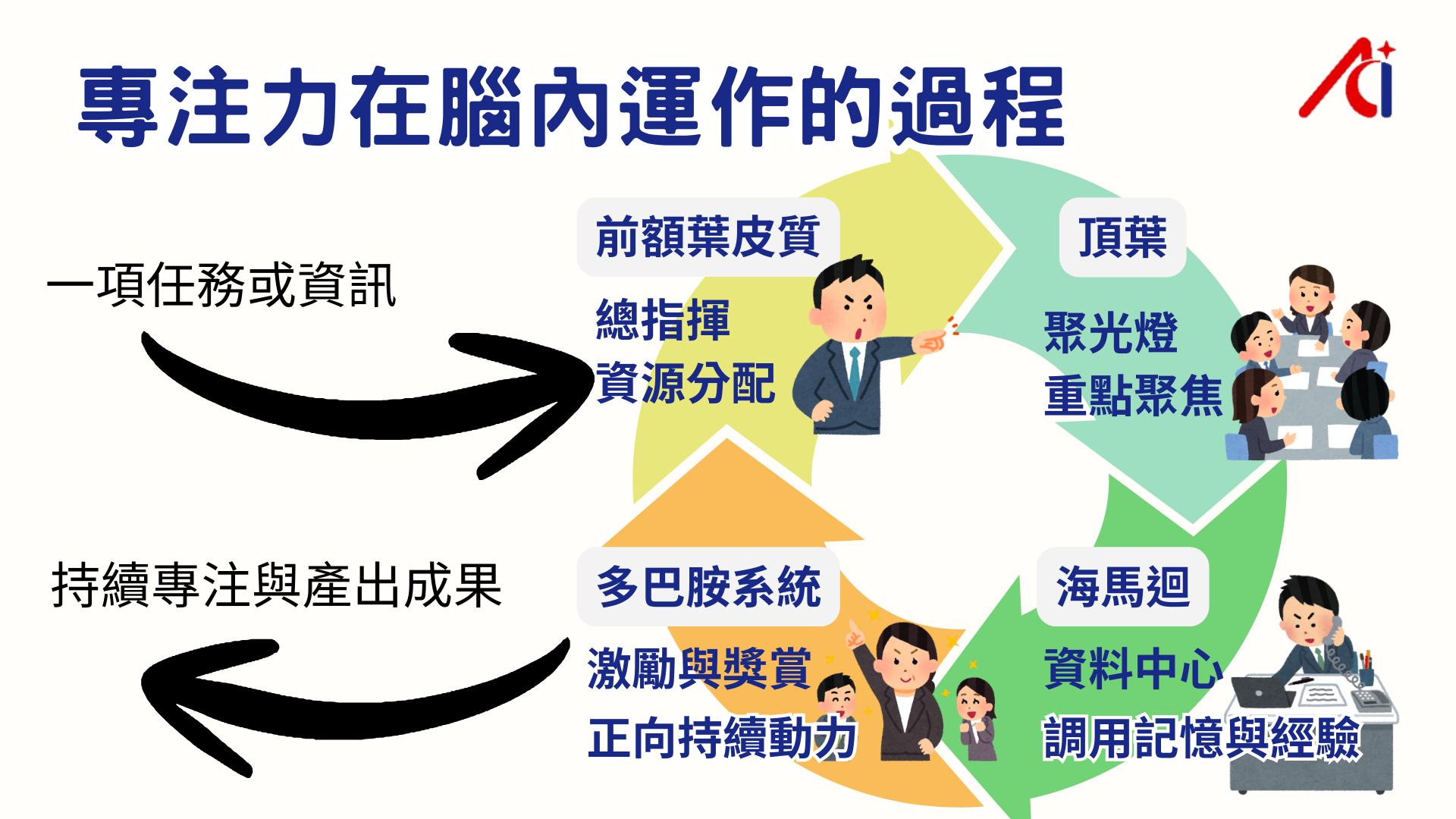

專注力是什麼?— 腦科學與神經科學視角

接著,我們想從大腦運作的角度,與你說明專注力是如何運作的,哪些因素造成我們的專注力開始缺失?

專注力(Attention),是大腦在龐大訊息洪流中,篩選並處理「最重要訊息」的能力。

讓我們可以在做事情時,思緒專一,不被其他知覺與想法影響。

同時,這仰賴大腦不同區域的協同合作:

- 前額葉皮質(總指揮):負責抑制分心,讓你專注於當下任務。

- 頂葉(聚光燈):將注意力聚焦於關鍵,過濾雜音。

- 海馬迴(資料庫):調用記憶與經驗,幫助學習與理解。

- 多巴胺系統(燃料站):透過正向回饋,給你持續前進的動力。

現代環境如何讓我們的專注力缺失?

這是因為我們的大腦,正被過度消耗:

原本負責決策的前額葉,被龐大的資訊量壓得喘不過氣;

我們的專注力,也因零碎的訊息而四處搖擺,難以聚焦。

更重要的是,多巴胺這個動力燃料,習慣了演算法帶來的快速滿足,讓我們對需要耐心的事,越來越提不起勁。

導致我們注意力難以集中,甚至事情出現時我們抓不到重點;難以深度的思考僅能快速衝動的決策。

當開始許多事情難以投入精力與專注,無法順利,就會讓我們反而更焦躁。

📊 在我們的工作中,如果專注力不足的影響性:

|

職業 |

有專注力時 |

專注力不足時 |

|

老師 |

專注於學生反應,課程流暢,保持情緒穩定與理性處理,容易更大的包容與耐心對待學生。 |

講課跳躍,對於學生突如其來的反應受到情緒的衝擊,難以穩定情緒。 |

|

設計師 |

進入心流,靈感湧現,能夠落地,作品高效完成。並且面對改變與調整,能夠快速找出應對方法。 |

靈感斷續,效率低落,作品難以完整產出。同時,完成作品後感到身心勞累,面對成品的調整會失去耐性,甚至感到不適。 |

|

工程師 |

精準處理程式,快速找到問題並修正錯誤。在規劃上能夠掌握大方向,想到細節,有效率的處理問題。 |

完成後發現出現BUG或是問題,難以找到問題點,或是粗心遺漏細節,導致進度延誤。並且溝通不良。 |

|

👤 日常生活 |

能專心聽別人說話、有效吸收資訊,做出理性決定 |

聽不進去對話、難以吸收內容,容易情緒化或衝動決策 |

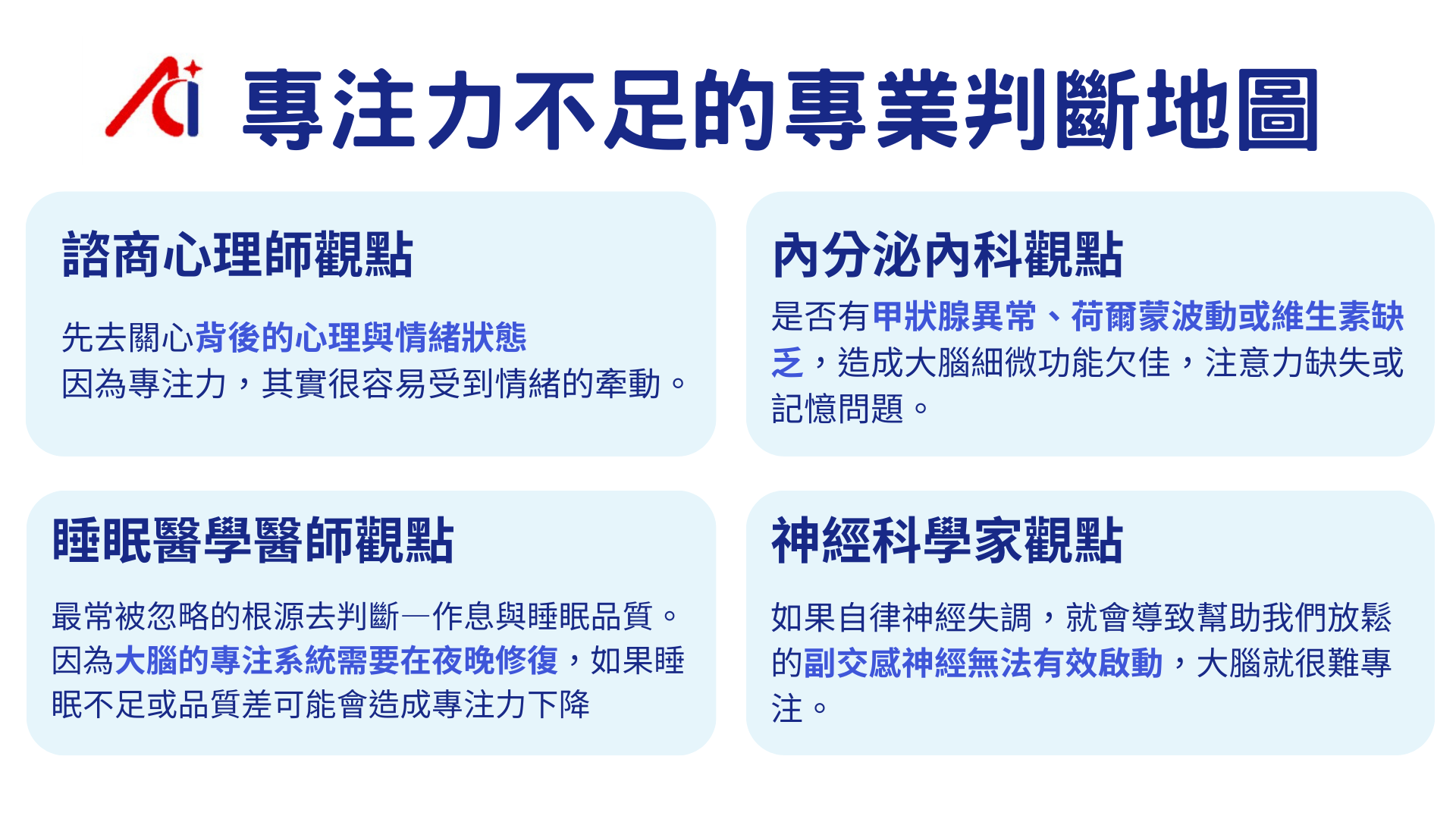

專注力不足的四面向專業判斷地圖

了解專注力的運作,以及大腦機制和結果後。

我們整理不同專業(從諮商/精神科/睡眠醫學等專業領域者)協助你判斷,可以提升專注力的關鍵要點在哪?

「AIZen 團隊透過與各領域專家的交流與合作,為你整理出這張專注力判斷地圖」

- 心理與情緒(諮商心理師觀點:內耗與專注力消耗)

- 生活與環境(睡眠醫學醫師觀點:作息與專注系統疲勞)

- 生理與醫學(內分泌/神經內科觀點:荷爾蒙、甲狀腺、營養)

- 行為與習慣(神經科學家觀點:自律神經失調,副交感神經系統)

1. 諮商心理師觀點: 心理與情緒

- 如果當一個人跟我說: 「我最近很難專心工作,做事總是拖延,腦袋也很亂。」

我們不單只是判斷表面的「專注力差」;而是會先去關心 背後的心理與情緒狀態。

因為專注力不是單純靠「意志力」能撐起來的,它其實很容易受到情緒能量的牽動。

心理師會探索的面向 :

在判斷專注力不足時,我通常會先詢問:

- 情緒狀態:最近是否經歷焦慮、憂鬱、壓力或重大事件?

- 思緒內容:是否經常反覆思考某件事,停不下來?

- 生活狀態:是否長期睡不好、過勞或作息混亂?

- 困難情境:專注困難是所有場合都有,還是特定場景才發生?

日常感受到的情境 :

- 即使在安靜環境下,思緒依然混亂、跳躍。

- 感到無力、提不起勁,伴隨明顯倦怠感。

- 情緒起伏大,容易被小事激怒或煩躁。

- 經常焦慮或擔憂,但說不出確切原因。

改善的方向

- 專業諮詢:尋求心理師協助,處理潛在的焦慮、憂鬱或創傷。

- 正念冥想:透過冥想或呼吸練習,學習與情緒共處,減少內耗。 如果你想嘗試看看讓人靜心的冥想基礎可以進入開始冥想體驗。

- 情緒紀錄:養成每日記錄情緒的習慣,釐清壓力來源,避免情緒不斷消耗注意力。

資料來源:怎樣的程度需要看心理醫生、身心科醫師?https://sogoodday.com.tw/medical/mental-health/others/psychosomatics/

2. 睡眠醫學醫師觀點:生活作息與睡眠品質

- 如果當一個人跟我們說: 「我最近怎麼專心不起來,腦袋好像一直空空的,咖啡也沒用。」

睡眠醫師基本上不會只看表面的「專注力下降」,而是會先從最常被忽略的根源去判斷——作息與睡眠品質。

因為大腦的專注系統需要在夜晚修復,如果睡眠不足或品質差;

就像電腦沒有完全充電,容易當機、反應遲緩。

這也是專注力下降最常見的原因之一。

醫師會探索的面向

在判斷專注力與睡眠相關時,通常會詢問:

- 睡眠時長:平均每天睡幾小時?是否長期不足?

- 入睡品質:是否常常翻來覆去,難以入睡,或半夜醒來?

- 白天表現:是否經常打瞌睡、精神不濟,即使咖啡或提神飲料也無效?

- 生活作息:是否有熬夜、輪班、睡前長時間滑手機的習慣?

- 疾病影響:是否有打鼾、睡眠呼吸中止或其他身體狀況?

睡眠不足導致無法集中注意力可能徵兆

- 白天頻繁打瞌睡、精神渙散,咖啡也救不了。

- 工作或學習時,腦袋一片空白、反應變慢。

- 對平常有興趣的事物提不起勁,難以投入。

- 夜晚明明累了卻難以入睡,或半夜醒來好幾次。啟新診所-睡眠負債文章: https://www.ch.com.tw/index.aspx?sv=ch_fitness&chapter=epaper20190307

如何調整睡眠狀態幫助專注力?

- 建立規律作息:固定睡眠時間,讓生理時鐘穩定。

- 改善睡眠環境:保持臥室黑暗、安靜、涼爽,避免睡前長時間用手機。

- 午間小憩:下午一至三點短暫小睡 20 分鐘,有助恢復專注力。

- 專業評估:若長期失眠、打鼾或有睡眠呼吸中止,建議至睡眠中心檢查。

可以試試看AIZen的睡眠冥想,超過百位使用者,有效見證 : 進入免費試聽頁面

3. 內分泌觀點:身體內部失衡荷爾蒙、甲狀腺、營養

當有人詢問說:「我最近專注不來,常常忘東忘西,不知道是不是老了?」

內分泌內科醫師不會只把它當成單純的「專注力差」,而是會先評估——是否來自身體內部的失衡。

因為大腦穩定會需要相對應的荷爾蒙與營養提供,所以判斷上如果甲狀腺功能異常、荷爾蒙波動(更年期等等),或維生素缺乏,就可能導致神經傳導效率下降,進而專注力缺失與記憶問題。

資料來源: 亞東醫院-認識甲狀腺疾病 與我們的情緒/壓力相連

醫師會探索的面向

在判斷專注力問題時,通常會詢問並檢查:

- 內分泌狀態:是否有甲狀腺疾病、血糖異常或其他內分泌失衡?

- 荷爾蒙變化:女性是否在生理期前後或更年期階段,專注力特別明顯下降?

- 營養狀況:是否有缺乏維生素 B 群、維生素 D、鐵質或 Omega-3?

- 神經症狀:是否伴隨頭暈、手抖、記憶力下降等?

生理現象可能的徵兆

- 情緒低落、焦慮,伴隨食慾或體重異常變化。

- 容易疲勞,手腳冰冷,或突然冒汗。

- 生理期前後,專注力明顯下降。

- 記憶力退步,常常想不起細節。

調整方向

- 尋求專業診斷:若懷疑是內分泌或神經問題,應由專科醫師進行抽血與相關檢查。

- 補充營養:確保均衡飲食,尤其是維生素 B 群、D、鐵質、Omega-3,這些是大腦運作的基礎。

- 調整飲食:減少高糖、高脂飲食,避免血糖大幅波動,造成大腦「斷電」。

4. 神經科學家觀點:副交感神經失調與專注力

當一個人說:「我總覺得腦袋繃緊緊的,明明很累卻還停不下來,專心不起來。」

神經科學家的切入點會放在自律神經系統,特別是副交感神經功能是否失調。

交感神經負責「戰或逃」(fight or flight),副交感神經則負責「休息與修復」(rest and digest)。

如果長期處於壓力與緊繃狀態,交感神經過度亢奮,而副交感神經無法有效啟動,大腦就很難進入穩定的專注狀態。

這種「神經失衡」會讓人即使想放鬆也放不下,反而越來越難專心。

禾悅身心醫學診所注意力不集中症狀:不只分心?https://drhopsyclinic.com/adhd-and-dysautonomia/

神經科學家會探索專注力缺失的面向

- 生理跡象:心跳是否常加快?是否常出現胸悶或呼吸淺快?

- 壓力反應:是否經常處於焦慮、警覺狀態,即使在安全環境中?

- 恢復能力:下班或休息時,是否仍持續緊繃,難以切換到放鬆模式?

- 腦神經影響:是否伴隨腦霧、記憶力下降,或無法長時間維持專注?

從神經學角度判斷無法專注的徵兆

- 長期處於緊繃狀態,無法放鬆。

- 即使很累,腦袋仍停不下來,出現「過度覺醒」。

- 專注力斷斷續續,容易出現腦霧。

- 心率變異性(HRV)低,表示副交感神經啟動不足。

建議改善的方法

- 呼吸訓練:透過腹式呼吸或延長吐氣,刺激迷走神經,啟動副交感系統。

- 身心介入:正念冥想、漸進式肌肉放鬆、瑜伽,都有助於降低交感神經活性。

想要開始練習腹式呼吸: 參考這篇由冥想老師撰寫的腹式呼吸完整步驟 - 生活節奏:在日常中加入「恢復區間」——短暫靜坐、散步、斷開電子裝置。

- 科學檢測:透過 HRV 測量或腦波檢查,追蹤自律神經的平衡狀態。

對於幫助副交感神經失調,腹式呼吸已經在臨床具備高度實證有效,關於腹式呼吸的練習方法請參考本篇:

目前國際多個權威單位,實證冥想對於專注力的改善

冥想不只是單純放鬆身心,它還能從大腦到行為習慣,全面提升專注力。

✨ 冥想的 4 大科學實證

🧠 心理:降低焦慮與杏仁核活性

哈佛醫學院 (Harvard Medical School)

- 2011 年 Sara Lazar 團隊研究顯示:

參與 8 週正念減壓課程 (MBSR) 的受試者,杏仁核灰質密度顯著下降,與焦慮和壓力反應減弱相關。

📖 《Psychiatry Research: Neuroimaging》, 2011

😴 睡眠:改善失眠、提升睡眠品質

麻省總醫院 (Massachusetts General Hospital, MGH)

- 研究內容:MGH 的臨床研究發現,參與正念訓練的慢性失眠患者,

睡眠潛伏期(入睡所需時間)縮短,且自我報告的 睡眠品質顯著提升。

📖 出處參考:Ong, J. C., et al. (2014). A randomized controlled trial of mindfulness meditation for chronic insomnia. Sleep, 37(9), 1553–1563.

💪 生理:前額葉皮質增厚

麻省理工學院 (MIT) × 哈佛大學

- 2005 年 MRI 研究發現:

長期冥想者的 前額葉皮質厚度比一般人更厚,特別是在專注與自我調控區域。

📖 《NeuroReport》, 2005

🔄 行為:企業冥想計畫成效

- Google「Search Inside Yourself」專案

→ 員工壓力感下降、專注力提升、同理心增加

資料來源:https://www.siyglobal.com/emotional-intelligence-programs/search-inside-yourself - Nike 靜心室計畫

→ 員工回饋:分心顯著減少,疲勞感下降

(企業內部公開案例,常被正念領域引用)

更多科學性文章: 大腦為何不會自動休息? 看腦疲勞

冥想 × 專注力 經典研究

作者與年份 期刊 研究類型 核心發現 對專注力的幫助 Lazar et al., 2005 NeuroReport 腦影像研究(MRI) 長期冥想者的 前額葉皮質 (PFC) 與 前島葉 (insula) 皮質厚度增加 冥想可能帶來結構改變,增強注意力與覺察能力 Brefczynski-Lewis et al., 2007 PNAS fMRI 比較研究 初學者冥想時大腦需耗費更多資源;長期修行者專注效率更高 冥想訓練能讓注意力調控變得更穩定與省力 Tang et al., 2007 PNAS 實驗研究(5天 IBMT 訓練) 短期冥想即可提升 注意力持續性 與 自我調控 專注力改善不需多年修行,短期介入也有效 Tang, Hölzel & Posner, 2015 Nature Reviews Neuroscience 權威綜述 系統性總結冥想如何影響 PFC、ACC、頂葉、島葉 等腦區,強化注意力、情緒調節、自我覺察 被視為「冥想神經科學」的里程碑式總結,建立完整理論框架

AIZen 新冥想的專注力練習:精神集中,專心思考

將專注培養成習慣,能讓我們在處理任何事時都事半功倍。

在練習新冥想的過程中,可以達到「萬念歸一」的境界,同時也能產生氣的磁場,增加我們的生命力。

從「外專注」的練習步驟與方法

透過我們能看得見的方式,來訓練精神集中:

- 將掌心放在視線斜下方一個舒適的距離。

- 將眼神、注意力與精神集中在掌心一分鐘。

- 細心感受掌心的微小變化。

如果你剛開始練習,思緒飄走是正常的。

如果感受到掌心有脹、麻、熱的感覺,或者看到紅色、亮點等光影,這些都是正常的生理與能量反應。

練習的關鍵不在於「完全沒有分心」,而是「發現自己分心時,再將注意力回到當下」感受與感知身心的變化。

每一次將注意力帶回來,都是在鍛鍊你的專注力肌肉。持續的練習能讓你掌握專注的要領,有效提升日常生活的專注力。

實際案例:企業冥想課程

AIZen已經與知名科技公司合作,在中午時段透過冥想,幫助高度用腦、疲倦的工作者,可以快速充電讓自己身心寧靜

更多內容請看: 企業紓壓冥想: 中午不只吃飯,還有另一種充電方法

跟隨引導一起練習

如果你想開始練習專注力,卻不確定方法是否正確,可以透過 AIZen 科學冥想-專注力系列,跟隨課程引導,一步步掌握專注的技巧:

- 學習專注的要領

- 外專注:透過掌心與手指來練習精神集中。

- 內專注:將專注力從外在轉向內在,專注於呼吸與心臟。

👉開始一起練習AIZen冥想進入科學冥想的說明頁面:https://www.ai-zen.co/science-meditation

FAQ:常見問題

❓ 冥想多久能看見效果?

研究顯示,持續 8 週、每天 10–15 分鐘的冥想訓練,就能顯著提升專注力與情緒穩定。

❓ 專注力下降是老化嗎?

不一定。雖然隨年齡增長專注力可能會衰退,但 壓力、睡眠不足與不良的生活習慣,才是導致專注力下降更主要的原因。

❓ 短影音會永久傷害專注力嗎?

不會「永久傷害」,但它會讓大腦習慣快速、短暫的快感獎勵,進而降低對長時間任務的耐受度。

❓ 提升專注力對我的生活有什麼幫助?

提升專注力能讓你工作更有效率,學習更快,減少粗心錯誤。

更重要的是,它能幫助你找回對生活的掌控感,不容易被大腦的思緒與感受影響。

當突發狀況發生時,你也能更快的回到問題而非被雜念與情緒影響。幫助減少焦慮與內耗。

❓ 冥想真的只適合特定人群嗎?這適合成年人練習專注力嗎?

完全適合。冥想是一種鍛鍊大腦的方法,它沒有年齡或身分限制。

許多成年人透過冥想來應對工作壓力、改善睡眠,並找回專注力,它是一項非常實用的生活技能。

❓ 冥想提升專注力的原理是什麼?

冥想的原理並非追求「什麼都不想」,而是訓練你的大腦「發現分心,再回到當下」。

這個過程就像是鍛鍊肌肉一樣,能強化你的前額葉皮質與頂葉,讓你更有能力去控制與分配注意力。

❓ 冥想專注的感覺是什麼?持續專注會發生什麼事?

更能夠精神集中,注意力在當下。

當雜念減少時,更容易感受到內在的平靜與寧靜,甚至進入到心流的狀態。放鬆又同時回到當下,消除壓力與負能量,連結宇宙與天地的正能量.

🌱 結語

在現代多元的壓力來源,以及短影音、演算法等等的社會環境變化,都讓我們的專注力較以往更容易消耗。

我們的大腦也需要學習適應新環境,新冥想是一種可以幫助你 練習專注、平靜,到內心穩定、大腦開發。可以快速調適自己、開啟自我修復、潛能開發的一種新能力!